1調合・溶解

調合した原料を、摂氏1400度の窯でひと晩かけて溶かします。

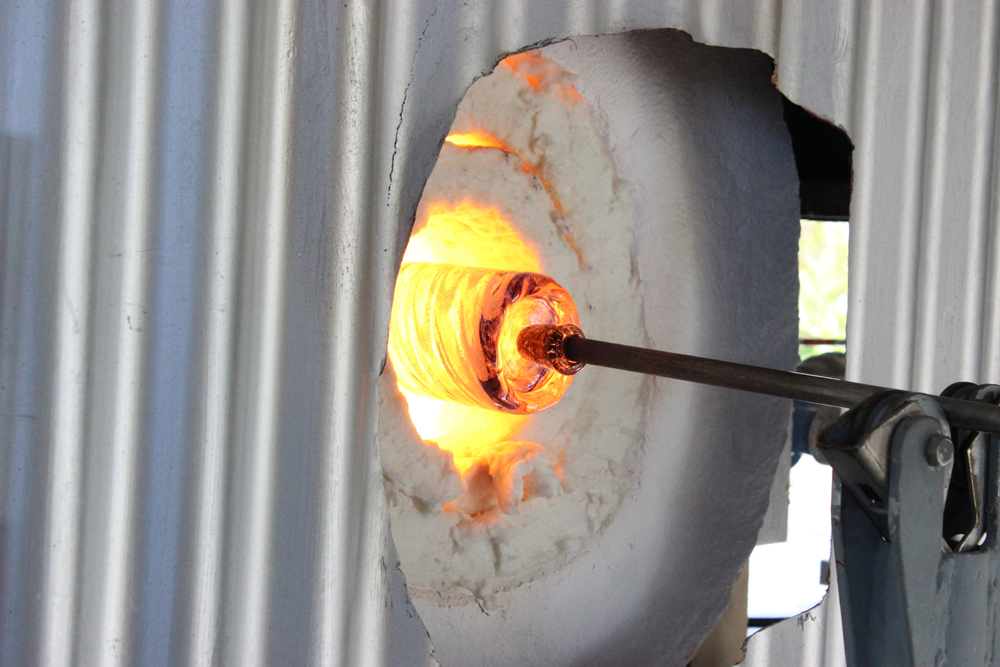

溶けてきたガラスを吹き竿に巻き取ります。

ここがポイント!

源河工房では、環境のことを配慮して電気釜を使用しています。

2下玉作り

巻き取ったガラスをリンで丸く形を整え、小さな下玉を作ります。

更にガラスを巻いて必要な大きさにします。

ここがポイント!

作るガラスの種類によって玉のガラス量を調整します。

これが難しく、できるまでに4〜5年かかります。

これが難しく、できるまでに4〜5年かかります。

3吹き

宙吹き法、型吹き法のいずれかで息を吹き込み膨らませ、基本の形へ形成します。

ここがポイント!

初めは型吹きから入りますが、職人になってくると宙吹きで味わいのあるグラスが作れるようになります。

4くくる

ガラスが柔らかいうちに、口になる部分にくびれを入れます。

(後でくびれの部分から切り離します)

5底を作る

新聞紙やヘラなどを使って、底になる部分を平らにします。

6ポンテ

グラスの底にポンテ竿をつけて、グラスの口になる部分を切り離します。

ここがポイント!

比較的簡単な作業で、新人はここから始めます。

7焼き戻し

冷めて固くなっているので、切り離したガラスの口の部分を焼戻し、窯で再度柔らか

8成形

ガラスの口の部分を洋バシで広げ、余分な部分をはさみで切り取ります。再度、洋バシで形を整えていきます。

ここがポイント!

この工程はかなりの難易度で一流の職人さんしかできません。

9刻印

完成した製品をポンテ竿から切り離し、源河源吉の刻印を押します。

ここがポイント!

源河源吉ガラス工房作品の証明です。

10徐冷

出来上がったら、徐冷炉に入れてひと晩かけてゆっくり冷まします。休に冷ますとガラスが割れてしまうためです。(温度は520〜530度)

ここがポイント!

琉球ガラスは、熱湯に弱く割れてしまう恐れがありますので、注意してください。